レスター・バングスの「イン・ア・サイレント・ウェイ」評

例によってイーサン・アイヴァーソンのツイートで、レスター・バングスが「In A Silent Way」を、発表当時に「ローリング・ストーン」誌でレビューしていたのを初めて知った。

I've linked in threads, but here it is again, Lester Bangs's review of IN A SILENT WAY. That's also an interesting topic: influential record reviews... https://t.co/e3HIW6tU70

— Ethan Iverson (@ethan_iverson) February 23, 2019

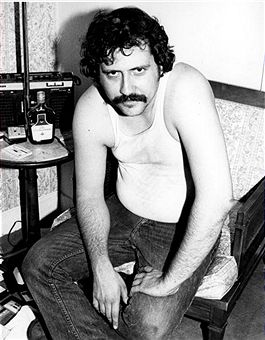

バングスというと、映画「あの頃ペニー・レインと」で今は亡きフィリップ・シーモア・ホフマンが演じたのが印象的で(あれと「ブギーナイツ」で演じたゲイのスコティがホフマンの最良の仕事だと思う)、歯に衣着せぬ酷評をもって鳴る伝説の音楽評論家だが、その彼がIn A Silent Wayはべたぼめである。執筆から50年経った今読むと、彼の眼力の確かさが改めて浮き彫りになる。ちなみにチャールズ・ミンガスに言及していることにも驚いたが、当時ミンガスは躁鬱で半引退状態だったわけで、彼の見識がただならぬものだったことも分かる。

というわけで、僭越ながらざっと訳してみたんだが、ちょっと驚くほど才能がある散文家だった。後世に影響を与えるのも当然だ。飲んだくれでジャンキーで若死(享年33)なのにこれとは恐れ入る。しょせん翻訳だから限界はあるんだが、感じが伝われば…。バングスが書いたジャズ評は他にもいくつかあるようなので、まとめたら面白いだろうね。

レスター・バングス、1969年11月15日

これは音楽の未来に確信を持たせてくれるアルバムだ。ロックンロールではないが、典型的なジャズにもほど遠い。デイヴィスが有するジャズのバックグラウンドとほとんど同じくらい、過去4年間でロックの即興演奏者たちが開発したテクニックに負うところが大で、両者が一度に盛り込まれている。これは既存のカテゴリを押し流すような傑出した新しい音楽で、全てのスタイルや文化から得られた音楽的手段を使いながらも、基本的には深い感情や本物の独創性によって規定されているのである。

マイルスは常に自分自身の道を歩んできた。強さと威厳をもって知られる音楽家で、「ポップ」の流行に妥協(現在のジャズの極めて有害な傾向)しない。スタイルを気にせず20年にわたって実験を続け、深い影響を与えていることは彼の真正性の証明である。マイルス・アヘッドやカインド・オブ・ブルー、スケッチズ・オブ・スペインといったアルバムは全く古びることがなく、いかなる音楽にも勝る感動的体験を含んでいる。今回の新作は、ここしばらくの彼の作品では最良のものだが、いわゆる「スペース・ミュージック」と、時空を越えた敬虔で純粋な歌の領域に取り組んでいる。これは、時として我々を訪れ、しばし立ち止まらせ、我々の気まぐれな音楽的高速道路が行き着く先にある中核とは、もしかするとこうしたものなのでないか、と考えさせるようなタイプの音楽である。原初的でありながら未来的で、最も深く最も永続的な滋養を我々の心に与える、全くてらいのないサウンドであり、偉大な芸術というものの今を生きる現代の定義なのだ。

収録された曲は長いジャムセッションで、事前に計画された構成は最小限に留められている。にも関わらず、極めて一貫していて一様なのは参加したミュージシャンの熟練と繊細さを証明するものだ。マイルスの吹くラインは、彼を追う者たちが何十年もの間スタイルの基盤にしてきた、感情を呼び覚まし解放するフレーズで構成されており、熱情を蒸留したショットのようだ。チャールズ・ミンガスを別にすれば、現存する音楽家で、ここまでの熱情と統御された激情をもって人々とコミュニケートし、人の生における未分化な熱情や緊張を、あなたの意識内に永続的な地位を占め、あなたにとっての音楽というものの基本的な定義に影響を与えるような、聴覚の冒険に変換する者は他にいない。また、彼のサイドメンも持てる力を出し切っていて、多くはこれまで私が聞いたよりも遙かに優れた演奏をしている。ハービー・ハンコック(ピアノ)、ウェイン・ショーター(テナーサックス)、ジョー・ザヴィヌル(オルガン)がここまで忘我の演奏を繰り広げたことは今まで無かった。ジャズの奇跡とは、時として偉大なリーダーが、単に有能というだけのミュージシャンを、霊感に満ちた信じがたい高みへと連れていくことができるということだ。ミンガスはこの点で常に有名だったが、最近のマイルスもまた、この極めてデリケートな技術の達人であることを証明しつつある。

本作のA面は「Shhh/Peaceful」と題された長いジャムで占められている。トニー・ウィリアムスのシンバルとブラシによる演奏とザヴィヌルのオルガンが紡ぐ精妙なアラベスクが、我々を宇宙旅行へ誘い、引き延ばされた時間と永遠の内なる展望のムードに引き込む。しかしマイルスが演奏を始めれば、彼のトランペットの柔らかい叫びに含まれた人間性と優しさは、我々の目に涙をもたらすに十分だ。このアルバムの録音中、マイルスはジミ・ヘンドリックスやスライ・アンド・ファミリー・ストーンを聞いていたそうだが、ここで聞かれるのはストーンズの「2000光年のかなたに」に通じる世界のように思う。これはスペース・ミュージックであり、にも関わらず圧倒的に人間的な要素を含んでいて、それが似たようなロックの音楽の大半よりもこれを遙かに感動的で永続的なものにしている。

B面はアルバム最良の曲で始まり、幕を閉じる。トランペットによる不朽の祈り、「In a Silent Way」がそれである。マイルスの音楽には何か永遠で純粋なものがあるが、この曲はこれまで彼が録音したものと同様にその性質を捉えている。マイルスが永遠に聞き継がれるアーティストだとすれば(私はそう確信しているのだが)、この曲は広大な時の流れの中に屹立し、人類の体験の同一性というものを将来世代に教える一つとなるだろう。

「Silent Way」の2つのテイクに挟まれているのが「It’s About That Time」で、簡潔で抑制の効いたスペース・ジャムだ。A面の演奏を思い起こさせるところもあるが、より鋭く、マイルスの燃えさかるブルース精神をさらに激しく燃焼させている。この曲が、マイルスのヘンドリックスやスライへの関心とつながるものなのかもしれない。

人は、ジャズが更年期に入ったという。確かにそういう面はある。ロックもまた、紋切り型で鈍感なサウンドの氾濫に悩まされている。しかし私は、新しい音楽、限界やカテゴリをものともしない完全なアート、流行に頓着しない天才によって生み出される新たな音楽の流派が生まれつつあると確信している。そして私は、彼らの音楽の抗しがたい力と正直さがこそが生き残ると信じているのだ。マイルス・デイヴィスは、そうした天才の一人である。

Archives

Tags